首先,你的未來,並不在別人對你的評價中,而在你自己的行為中。

其次,我們能控制努力的過程,比如從現在開始,你可以背牢每一個知識點,仔細做好每一道題。但是,我們控制不了努力的結果,比如你努力學習了,但可能短期內沒有達到預期。

所以,你只需要做好每一件努力的小事,至於結果,既然它並不可控,那就不需要去太過關注。」

這樣的對話,在那段時間里幾乎每隔一兩天就會重復。

《兒童教育心理學》中提出:「兒童有追求卓越的天性,也有不同程度的自卑情節。」

你看,孩子沒有我們想像得那麼強大,但也沒有我們想像得那麼脆弱。

父母是孩子最初始的信念,他們會反復通過我們的反饋,去獲取愛和安全感,來一遍遍確立自己的信心和勇氣。

有句話說: 「對孩子的指責,實際上只是暴露了父母的負面想法和壓力。」

焦慮未知的結果,本身就沒有意義。

孩子在努力的過程中,能心懷有愛,無所畏懼,便能無所畏懼勇往直前。

但在我們身邊的很多父母,包括我自己,總覺得現在的教育壓力很大,經常出現的反而是另一種態度:

孩子的成績有一丁點退步,就直接預判孩子一定未來堪憂;

孩子偶爾一次在學習上心生倦怠,馬上如臨大敵,覺得孩子以後要過得水深火熱了;

孩子但凡表露一些自己的想法和需求,就定性他不聽話、不懂事,不理解父母的苦心;

看到其他的孩子稍微優秀點,和其他的父母稍微聊幾句,更是加深了愧疚感,覺得自己對孩子逼得還不夠狠,卷得還不夠多……

但其實,從兒童發展的角度來看,當孩子感受到來自父母的壓力時,往往會自動開啟「防禦模式」。一旦這種程序被快速啟動,孩子和父母之間的溝通便會只剩下「戰斗或逃跑」,而且隨著孩子年齡的增加,產生的殺傷力只會越來越嚴重。

這也是很多孩子,小時候看起來聽話懂事,可一旦到了青春期,仿佛一夜間變了個人一樣,突然開始叛逆,讓父母覺得非常陌生的原因。

其實說白了,是孩子的力量和意識隨著年齡成長了,父母的「施壓」對他們不起效了而已。

所以你會發現,能平穩度過青春期的親子關系,彼此間的相處狀態一定是放鬆而自如的,確切說,是父母的情緒內核極強穩定而強大。

曾看過一個很讓人深思的問答:

「為什麼醫生養孩子都比較佛系,老師養孩子卻比較嚴厲?」

「因為老師見過最優秀的孩子,而醫生見過最後悔的家長。」

記者周軼君,在走過多個國家,觀摩過多種教育模式後,也曾感慨:「不是所有孩子,長大都得去改變世界。」

父母的狀態,就是孩子的狀態。

父母的過度焦慮,產生的情緒壓力,才是壓垮孩子的真正元兇。

做站在孩子前方的引領者,而不是只做躲在孩子身後的糾錯官。

父母提升自己的生命層次

才能真正破除教育焦慮

兒童青少年心理專家陳默在一段視訊中,曾分享過這樣的觀點:

「我們很多的父母,完全可以滿足孩子衣食住行的基本需求,但在孩子的精神、靈魂引導上卻捉襟見肘。

滿足不了就會不安,不安就會擔心,擔心就會焦慮。

但其實什麼事都會焦慮,只是把焦慮的點濃縮在了孩子的學習上。

很多父母看似有很深的教育焦慮,其實是他們自身給孩子提供不了更高層次引導的焦慮。

而解決這種焦慮的方式,沒有捷徑,只能父母去快速提升自己的生命層次。

應試教育哪裡都存在,壓力也是伴隨每個人一生的。

『顯性的壓力』普遍存在,但孩子身邊的陪伴者,給孩子的『隱性的壓力』,才是孩子焦慮,出現心理問題的根本原因。」

最好的教育方式,不是給孩子增加內耗,而是提升自己,用自己做榜樣,幫助孩子減少內耗。

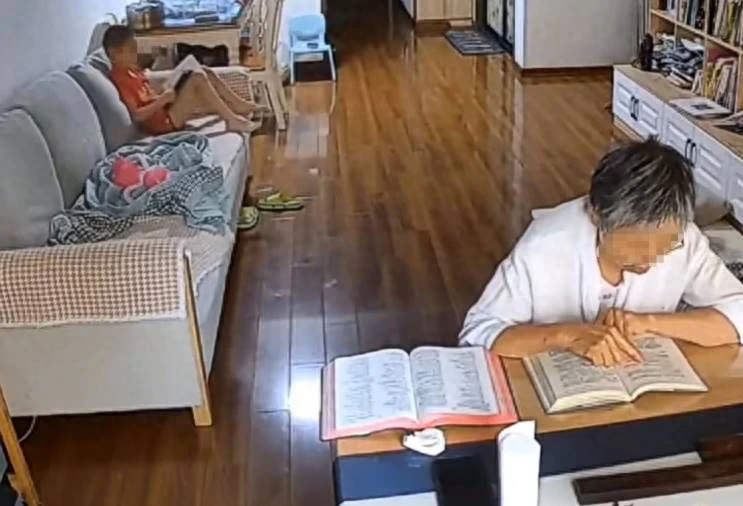

一個熱愛學習,始終在成長的父母,自然不需要天天盯著孩子去嘮叨,因為孩子都在有樣學樣。

之前網上熱傳的一段視訊中,一位奶奶在書桌前讀書,孫子睡醒後,自然而然拿起書窩在沙發上看了起來。

父母只有做好自己,孩子才能成為最好的自己。

而且,大人提升自己,還有一個最大的好處,是能對孩子更多一些感同身受。

你不放棄學習,讓自己的眼界、知識、閱歷提升得越多,就越能理解現在孩子學習的艱辛,成長的不易。

一位媽媽分享自己的經歷:33歲成單親媽媽,一邊讀博一邊帶娃,47歲重新走進校園,從一名英國博士轉專業去挪威求學,攻讀科技大學碩士。

而她一直不停下腳步,使勁「折騰」的原因,來自於她心中的最大信念:「每次新征途遇到低谷,我都靠著學習成長充實提升自己,慢慢走出低谷。因為我希望自己成為女兒的榜樣,讓她以後也可以在遇到挫折時,不放棄,堅持前行。」

每個孩子,最終都在走父母的路。

有句話說, 「很多孩子的失敗,來自父輩低層次認知的指導和糾纏,這會導致孩子一生的夢魘和內耗。」

演員伊能靜曾在印度進行過一次回到母親身體重生的課程,通過學習,曾怨恨原生家庭給自己帶來很多傷害的她,最終和母親達成了和解。

回顧這段經歷時,她說:「我一直相信世界上有一個更高的智慧,會在我遇到磨難時,來指引我,給我智慧,讓我學會寬容,學會做自己的心理醫生。」

是的,在孩子成長過程中,父母扮演的就是這樣的角色。

父母,是救贖孩子一生的智慧所在。