長大後的她,雖不再饞零食了,但每次難過時、想家時、遇挫時,她都會給自己買上一串糖葫蘆。

糖在嘴裡化開,仿佛媽媽就在身邊,心裡也不苦了,再大的難題她也都能笑著應對。

有人說,儀式感是治癒心靈的良藥,亦是生活的調味劑。

父母給孩子的儀式感,便是孩子生命里的甜,讓他們對生活多了一份希望和底氣。

童年裡那些被看見,被珍惜,被惦念的日子,成為了治癒孩子一生的力量。

兒童節的儀式感

藏在這5件小事裡

心理學家戴維·埃爾金德說:

「孩子們最需要知道的是,他們對父母很重要,無論發生什麼,永遠都被愛包圍。」

孩子的成長只有一次,很多人生的重要節點常常是轉瞬即逝,父母越把孩子期待的事情當成儀式來完成,越能滋養孩子一生。

兒童節最該給孩子的儀式感,藏在這5件小事裡。

只要願意,每位父母都能做到。

1、一次全身心的陪伴

曾有記者對某小學一至五年級的學生,進行了一次兒童節問卷調查。

半數以上的學生都表示希望兒童節能在父母的陪伴下度過。

「最希望爸爸媽媽能夠陪我過節。」

「只要有爸爸媽媽陪我,不花錢買東西我都非常開心。」

「什麼禮物都行,不要禮物也可以,只要爸爸媽媽陪著我就行。」

......

一字字、一句句都是孩子發自內心的呼喚,更是對父母陪伴的渴望。

所以,父母無論工作有多忙,也請在兒童節這天抽出一段時間,哪怕一個小時陪伴孩子。

這段時間放下手機、拋開工作,全身心傾注在孩子身上,陪孩子做個親子遊戲、看場電影、逛公園......

只要是與父母共度的時光,都會悄悄潛入孩子的記憶,變成他一輩子的甜蜜回憶。

2、給孩子寫一封信

我的一個同事,從女兒上幼兒園起,每年的兒童節都會給女兒寫一封信。

女兒小時,不識字看不懂書信,同事就把信的內容一字不落地讀給女兒聽。

女兒越長大,越期待媽媽給她寫的信。

信里有感恩、有期許、更有深沉的愛。

同事說,看到女兒讀信時上揚的嘴角,以及發自內心的「謝謝媽媽」,她比任何時刻都幸福。

每年兒童節為孩子手寫一封信,是她做的最正確的決定。

村上春樹說:

「如果沒有這種小確幸,人生只不過像乾巴巴的沙漠而已。」

父母給孩子寫一封信這個小驚喜,就是給孩子特殊的小確幸,足以滋潤和豐盈孩子的內心世界。

兒童節的書信,不只是一個物件,是念念不忘的迴響,更是被放在心尖上的惦念。

3、為孩子製作一本相冊

網友@凌小姐,從出生開始,每年的兒童節,媽媽都會精心挑選出100張照片,然後排版製成紀念冊。

從呱呱墜地到牙牙學語、蹣跚學步,再到第一次上幼兒園、上小學,再到練習舞蹈,埋頭讀書……

每一個成長時刻,都被拍照定格,串連成畫。

每年的六一,因為媽媽的精心準備而變得意義非凡。

她說:「每次翻開這些相冊,我都能感受到媽媽對我滿滿的愛。」

尹建莉老師說,家長稍稍花一些心思和時間,就可以讓孩子有不同凡響的經歷,讓他的生活和世界煥發出奇異的光彩。

過六一的意義,從來不在於禮物本身,而是給孩子美好的童年留下清晰的印記。

讓孩子真真切切感受到,父母的用心和用情。

4、陪孩子做一件他喜歡的事

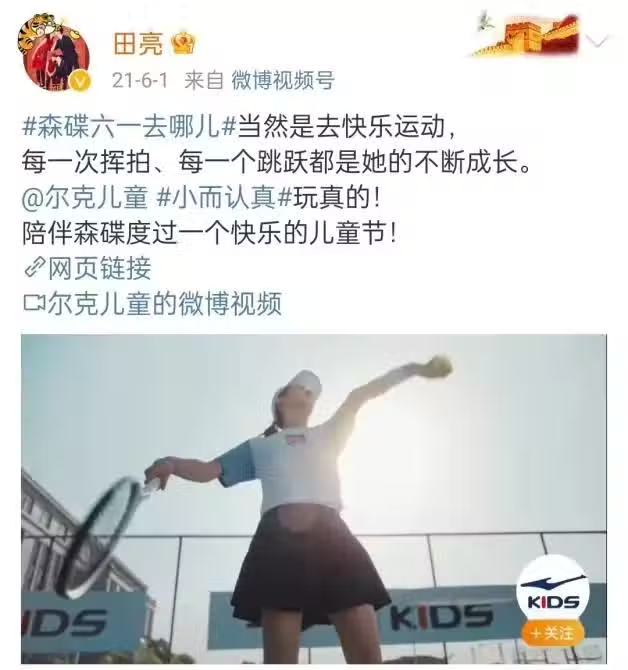

田亮曾在微博里曬出六一兒童節的計劃,去快樂運動,陪女兒森碟度過一個她想要的兒童節。

女兒愛運動,田亮就陪她運動。

視頻中,森碟揮動網球拍,動作嫻熟,目光堅定。即便頭髮已濕透,汗水順著臉頰滑落,也絲毫沒有停歇的意思。

田亮還在微博配文:「每一次揮拍、每一個跳躍,都是她的不斷成長。」字裡行間儘是對女兒滿滿的寵愛。

父母允許孩子做他喜歡的事情,不需要過多的言語,默默支持就很好。

5、讓孩子安排一次全家出遊

哥倫比亞大學神經學家喬納·萊勒說:

「旅行是很好地培養局外人思維的場所,在旅途中拓展我們生活廣度的起點。

讓我們放下熟悉的一切,去探索和認識未知的世界。」

旅行不僅可以讓孩子開拓視野、增長見識,更是他們與自然連結的最好方式。

嘗試讓孩子安排一次短期出遊,策劃力、忍耐力,責任感都會在此過程中得到提升。

每次出遊,都是孩子蕩滌心靈的契機。

《時代周刊》里有一句話:

「孩子們都喜歡不期而至的驚喜,但對可預測的,能期盼的家庭活動更是記憶深刻。」

兒童節的出遊規劃,讓孩子收穫對兒童節的憧憬。

這份憧憬,其實是孩子對生活熱愛的一種直觀表現。